作品を色付ける

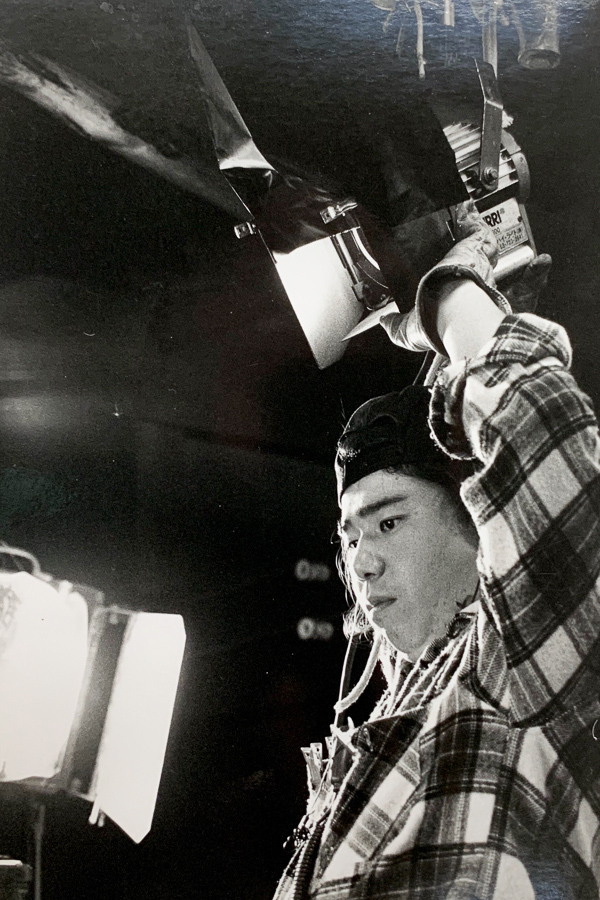

照明 土山正人

朝、昼、夕、夜。時の流れは主人公を成長させ、人生を物語る。それらの「時」を作るため、全てをかける仕事がある。今回は松竹撮影所より、照明の土山さんをご紹介します。

Q.照明を志すようになったきっかけを教えてください。

土山:初めての現場は、市原悦子さん主演のテレビドラマ『花王 愛の劇場「お鏡」』で、初めてお金をもらえるようになったのは、2時間ドラマの『紅き唇』(長尾啓司監督)でした。

映画『キネマの天地』(1986年公開/山田洋次監督)では、照明の現場に「もう一人若いやつをつけたい」ということになり、私に声がかかりました。人数もすでに固定されていたことから、芸文契約という形で携わることになりました。これは、照明スタッフとしていながらも俳優としても作品に携わるというものでした。朝、照明部の掃除などを終えた後、衣裳を着てメイクルームに入りドーランを塗り、カメラが回ればエキストラとしてフレームの中に入り、カットがかかるとライトを担いだりしながら働いていました。

朝間義隆監督『二十四の瞳』(1987年公開)の時も、ある日呼び出されて「一人、俳優がだめになったから、君やれよ」と言われ、徳田吉次という役が廻ってきたこともありました。でも実は、1954年に木下惠介監督がこの作品を手掛けられた時も、照明部の先輩が同じ役を演じられていたそうです。

その後は、『釣りバカ日誌』シリーズや『男はつらいよ』の36作品目から途中2本ほど抜けておりますが、最後まで携わることもできました。

Q.照明の一連の仕事の流れを教えてください。

ロケ撮影の場合、クランクインを迎え、撮影が始まるとできる限り早めに現場に入り、機材搬入など準備をします。電源がない場所では、発電機や電源車を使用します。撮影が終われば機材をバラシして撤収、の繰り返しです。セット撮影では二重(にじゅう)と呼ばれる足場を組み、高い位置から照明をすることもあります。これは、若手の助手が作業をします。上から全体が見渡せるので勉強の場でもあるのです。

土山:セットの場合はベースとなる灯りがないので、まずは主役にあてる主光源のキーライトを決めます。太陽はどこか?光の質感は?室内の電灯は?ライトをどの位置に仕込み、自然に見せるのかといったことを照明部だけでなくカメラマンと光の強さを計る担当であるメーターマンと吟味をします。

土山:予定と全て変わってしまうこともあります。プロフェッショナルというのは、何かが起きたときにどう対処できるかが問われると思います。プランは立てますが、あくまで料理のレシピと同じ。どう調理をするかは、経験値の引き出しを開けて、そこから応用しその場面に向かいます。照明は体と感覚で覚えていくしかありません。私が若い頃、よく先輩に「光が見えてくる時が来るよ」と言われていました。光は人間の目に届くとき、何かに反射をすることで色を識別します。先輩がいう「光」とはそれではなく、強さや色、質感のことです。人間の目は時に、機械よりも正確なことがあります。機械に頼らず、自分の目で確認をしなければなりません。

―『男はつらいよ お帰り 寅さん』(山田洋次監督/12月27日公開)にも、今回ライトマンして携わられていらっしゃいますが、「光」をどのように演出されたのでしょうか。

Q.最近は照明機材もLED化されるなど、変化をしているかと思います。そういった機材の変化は、照明づくりにおいてどのように影響を与えているのでしょうか。

土山:作品の色付けをしていくという点においては、今も昔も変わりません。ただ、映像の邪魔になってはいけないので、色味の違いなどには注意をしています。例えば、LEDはメーカーによって発色が微妙に違っているため、きちんとチェックをしながら決めていかなければなりません。照明機材は、バイポストと呼ばれた、とても大きな電球からハロゲンという小型の電球に変わり、その後も色々と進化しました。今では少ない電力で発熱も少なく明るい光を出せるLEDライトが誕生しました。カメラの感度も高くなってはいますが、大掛かりな撮影ではLEDだけでは光量や質感は十分ではありませんので、どこにどの機材を使うかのチョイスが大切です。

Q.ライトマンに求められる素養とは何でしょうか。

―最後に映画における照明とはなんでしょうか。

土山:照明は、黒いキャンパスにライトという名の筆を持ち、フィルターという名の絵の具を塗って、絵を描いていきます。季節・時間・場所と役者の表情・感情を出来るだけ自然に照らしだすこと。それが、照明技師の仕事ではないでしょうか。

土山正人(つちやままさと)

1994年松竹㈱入社。『男はつらいよシリーズ』、『釣りバカ日誌シリーズ』などに参加。『釣りバカ日誌12』で本編技師デビュー。担当作品は『武士の献立』、『愛を積むひと』他。WEB映像照明も手掛ける。劇場公開予定作品に『男はつらいよ50 お帰り 寅さん』が控える。

<おまけ>教えて!照明技師お勧めの一作

『シカゴ』(2002年公開/ロブ・マーシャル監督)

光の変調があったりと、印象的な灯りで、この作品をヒントに次に何か作りたいと思いました。